集微網報道(文/李映)近日接連的見諸報端,讓臺積電站上了風口浪尖。

特別是臺積電宣稱當下最先進的3nm工藝將轉移到美國在業界引起軒然大波,畢竟之前臺積電創始人張忠謀對所謂的“赴美”建廠表現得嗤之以鼻,多次表示在美建廠沒有成本效益、缺乏文化基因和產業鏈。如果說在美建5nm廠還可說“情非得已”之外,這次為何徹底“反轉”,將最先進的3nm移師美國?

尤其是11月初臺積電包機將受訓完成約300名工程師遷至美國,且在未來幾個月還會包機將總計超過千名的工程師與其家人陸續送至美國,是要將先進工藝和人才拱手相讓嗎?這將引發哪些連鎖反應?未來的臺積電還有后手嗎?

解答這些問題背后,不得不說地緣政治的烈度從沒有像如今這樣“攪”得全球半導體供應鏈天翻地覆,而“一騎絕塵”的代工巨頭臺積電置身其中已然身不由己。

3nm為何移師?

近年來由于疫情導致的供應鏈“斷鏈”危機,以及地緣政治風險下芯片的“斷供”危機,半導體制造已成為全球各國和地區基于安全考量的必爭之地。

作為代工業龍頭,臺積電已經成為各個國家的“拉攏”目標,美國、歐洲、日本都積極拉攏臺積電到當地設立晶圓廠。尤其是美國表現相當“賣力”,成效也最顯著:在臺積電承諾在美建5nm工廠不到兩年,又將最先進的3nm晶圓廠移師美國。

盡管業界對此褒貶不一,但對于臺積電來說,采取這一舉動更多基于現實的考量。

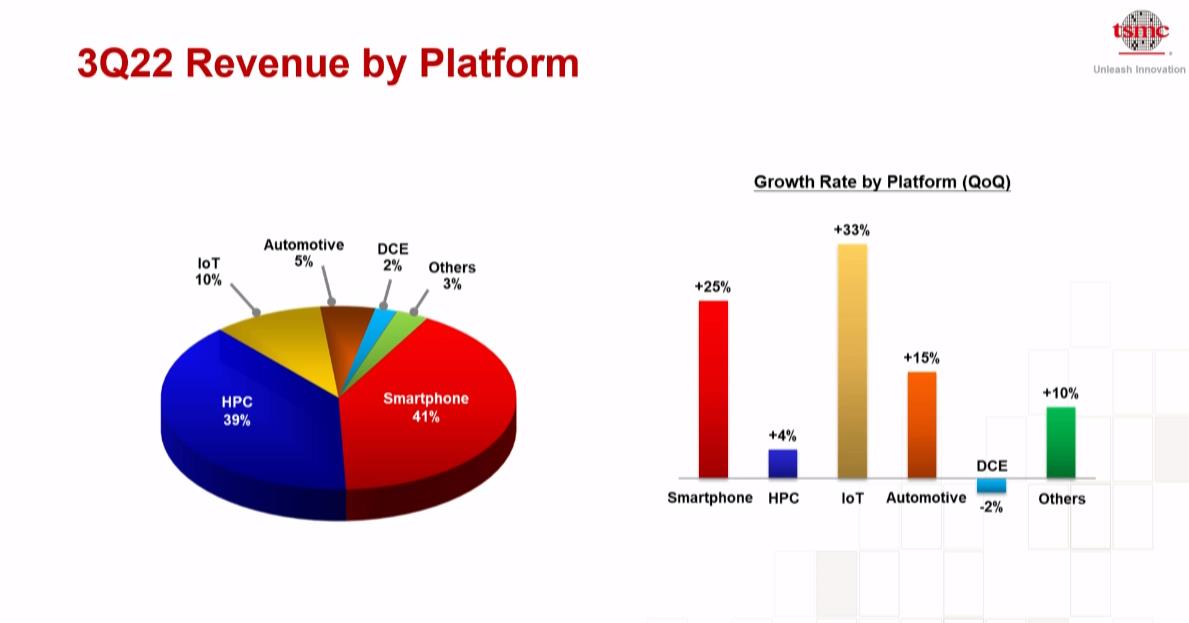

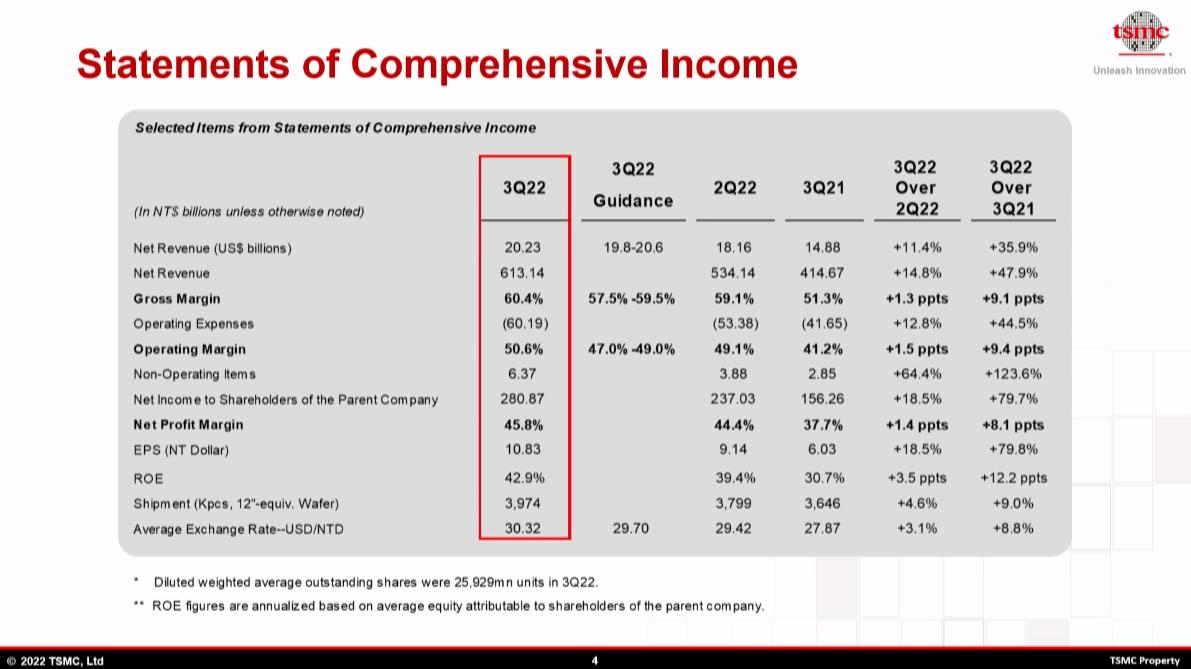

有業內人士陶凱(化名)分析,臺積電一直都非常重視Profit與股東權益,這幾年保持超過50%的利潤,這來自多方面的綜合能力降低成本、調升價格、產品組合等都是可以運用的策略,這顯示臺積電的彈性調整能力很強。

雖然在美建廠成本過高,但初期美國補助的力道也大可以cover部分成本。

在臺積電重視股東權益的立場下,衡量此舉在可接受范圍之中。

此外,因臺積電大部分客戶來自美國。陶凱進而指出,從滿足客戶希望回歸在地制造的風險考量,臺積電小規模建廠供給客戶所需、滿足客戶期望值也是臺積電重要的選擇。

這其中,芯片法案也發揮著巨大的“引力”作用。以賽亞調研(Isaiah Research)認為,臺積電在美國擴產的主要原因為美國芯片法案的通過,使臺積電在美國設廠可以獲得補助,增加擴大在美投資意愿。除此之外,芯片法案為鼓勵在地投片、在地生產,美系客戶在臺積電亞利桑那廠投片亦可獲得補助,再加上分散供應鏈風險的考量,美系客戶確實會向臺積電提出要求,而美系客戶貢獻臺積電營收占比高達4成以上,一定程度會提高臺積電在美國的設廠速度及規模。

集微咨詢從另一角度解讀稱,除臺積電可依照芯片法案拿到美國的補貼之外,也是為了向美國示好,在上個月的BIS事件后,美國為臺企提供了一年的緩沖期,在美建廠等一系列動作更有利于臺積電獲得美國政策上的支持。

2nm會步后塵?

一個隨之而來的問題是3nm移師了,2nm甚至之后的1nm還會在美國落地嗎?

臺積電在6月份正式公布了2nm工藝,并透露了一些技術細節。相比3nm工藝,在相同功耗下,2nm速度快10~15%;相同速度下,功耗降低25~30%。臺積電預計將在2025年量產。

陶凱認為,這還言之尚早。從研發方向來說,臺灣一直才是主力,臺積電是否有需要在美國建2nm或1nm廠,也還得看產能開出之后的狀況、訂單變化、整體技術支援是否配套得上等,尚無法定論。再者,美兩年后是否需要臺積電持續建廠還是未知數,從美主打聯盟的態勢來看,拉攏日韓的策略也一直在加速。

以賽亞調研的觀點是,從短期來看確實機會不大,但長期仍需要時間觀望。臺積電2nm預計2025年在臺灣量產,通常臺積電最先進的制程節點都會留在臺灣,海外的投資向來會落后至少一代制程,因此美國如要有2nm以下的廠,至少要等到2025年后才有機會。

而且在后摩爾時代,先進制程需要搭配先進封裝才能更有效益。以賽亞調研分析,臺積電在美國尚未有先進封裝的擴產計劃,如臺積電未來要繼續擴建2nm以下的廠,上下游配搭的生態圈也是需要考慮的一環。

據悉,臺積電正在獲取2nm芯片工廠的土地,大概2025年能夠投入量產。至于1nm,臺積電也確定會落地桃園龍潭。

集微咨詢指出,這還是要看后續的政策形勢,最先進的技術應該還是會留在臺灣。

產能和人才“失據”?

盡管臺積電到美國設廠有諸多現實的因素,但被迫配合美國戰略規劃的成分亦交織其中。

明面來看,臺積電可繼續保證供應鏈的持續供貨以及訂單的穩定,但從長遠來看,勢必會產生一系列重大且深遠的、不可逆的影響。

首當其沖的是產能分配。盡管當前最先進的3nm制程已在臺灣量產,但量產過程中依舊會積累更多經驗以及技術改進。即便3nm到2024年在美國建成,屆時一定是集3nm之大成。

而為了穩固營收體系,臺積電或將美國工廠作為重要的產能輸出點。一旦量產和客戶訂單紛至沓來之際,必然會傾斜產能,由此臺灣主陣地的產能占比會如何此消彼長呢?

在產能“下滑”之后,設備、人才或漸次流失。而臺積電最近在大張旗鼓包機將培訓員工送至美國,也讓業界引發了人才空心化的質疑。有外媒表示,臺積電正在被“搬空”。

以賽亞調研對此并不認同,盡管臺積電積極培育美國員工,一定程度會幫助美國半導體制造業的發展,但因臺積電是一家高度分工的公司,每位員工只會知道與自己相關的工作內容,要完全掌握一項技術并不是一件容易的事情。

而且,這批培訓的幾乎都是新手,就算有些較資深的干部派過去,技術含量與經驗值上也還是有限的。

進一步來看,從半導體就業形態分布來看,IC設計相較于晶圓制造的工作內容對于員工來說有更強的吸引力。以賽亞調研指出,因而能否吸引到更多美國在地員工投入晶圓代工以掌握關鍵技術,還需要時間觀察。

但就算人才暫時不足憂慮的話,臺積電的深層隱憂已然浮出水面。

未來的“煎熬”

對于臺積電來說,在美建3nm廠不得不說是“與虎謀皮”。

畢竟,美國費盡心思將臺積電先進工藝導入美國的目的,已是司馬昭之心路人皆知。有行業人士指出,這不僅是為了讓制造業加速回流,更主要的目的是有朝一日能獲得臺積電的技術和人才資源,扶持英特爾等美企取代臺積電,從而掌握全球芯片代工領域的話語權。

一個可預見的操作是待臺積電在美國的3nm廠量產之后,以美國實力到時候從容“買下”可說是輕而易舉,臺積電也只能吃“啞巴虧”。

當然,臺積電3nm廠落地美國或許并不如想象那么順利。盡管美國的如意算盤打得很精,但臺積電在我國臺灣的衛星工廠約超過300家,整個供應鏈的支援系統并沒有都一起遷移過去的想法,3nm是否會出現缺工缺料的問題,美國往后如何自己形成”客制化”的供應鏈還存在難度。

但這個時間差會持續多久呢?

在美國的重重施壓之下,正如某行業專家所言,臺積電兩頭在外,設備受制于人,美國大客戶不能失卻,臺積電相當于在走鋼絲。而且,三星、英特爾等競爭對手也在虎視眈眈,日美聯合2nm攻關也將臺積電排除在外,臺積電已然站在了火山口上。

處于風口浪尖的臺積電,看來要迎來更大的風暴了。

本文轉載自集微網,如有侵權,請聯系刪除!